di Michele Nardelli

(3 febbraio 2017) Mi passano davanti agli occhi molte immagini.

Trieste, piazza Unità d'Italia, in una mattina di febbraio del 2009. So che Predrag non dev'essere molto lontano perché il giorno precedente era qui per una conferenza e così lo chiamo sul suo cellulare italiano. Dopo un quarto d'ora stiamo conversando nel sole tiepido che inonda la piazza. Abbiamo un sacco di cose da raccontarci. Progetti, viaggi, libri... ma soprattutto sensazioni e immagini del lungo dopoguerra bosniaco. Quel paese dal quale se n'era andato con l'inizio della deflagrazione della Jugoslavia, nel 1991. Fra asilo ed esilio1, come amava dire, prima a Parigi e poi dal 1994 al 2008 a Roma, dove aveva ricevuto dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi la cittadinanza onoraria. Perché quella guerra ormai finita da tempo l'avevano vinta i talebani di ogni nazionalità e l'ostracismo verso questo intellettuale un po' croato e un po' russo ma soprattutto cittadino europeo che durante e dopo la guerra non aveva mai smesso di rappresentare una spina nel fianco, era paradossalmente cresciuto, tanto da essere perseguito nel 2005 dal Tribunale di Zagabria che lo condannò a cinque mesi di carcere per il saggio intitolato “I nostri talebani”. Predrag mi annuncia l'uscita di un libro al quale sta lavorando da tempo, “Pane nostro”2. Io gli racconto dell'impegno istituzionale che almeno un po' mi costringerà a diradare la mia frequentazione balcanica ma che a breve avrebbe potuto aprire nuove opportunità di collaborazione con la presidenza del Forum trentino per la pace e i Diritti Umani. Porto nel cuore quel mattino, nella luce particolare di quella città e della sua splendida piazza.

Mentre guardo attonito le immagini che provengono da Gaza mi vengono in mente le parole con le quali Walter Benjamin descriveva il proprio tempo.

«C'è un quadro di Klee che s'intitola 'Angelus Novus'. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta».

(24 luglio 2014) Ho scritto, abbiamo scritto. Ho parlato, talvolta gridato. Ho manifestato, in tanti l'abbiamo fatto. Dell'ingiustizia, dell'indignazione, della rabbia.

Ho cercato di capire, provando a mettermi in ciascuna delle parti. Sono passato per “traditore”, concetto che ho espunto dal mio vocabolario. Nella rappresentazione del conflitto fra il bene e il male viene meno infatti la necessità della compromissione.

Ho affermato che le armi non avrebbero portato da nessuna parte, utili solo al prevalere del più forte. Passando per anima bella.

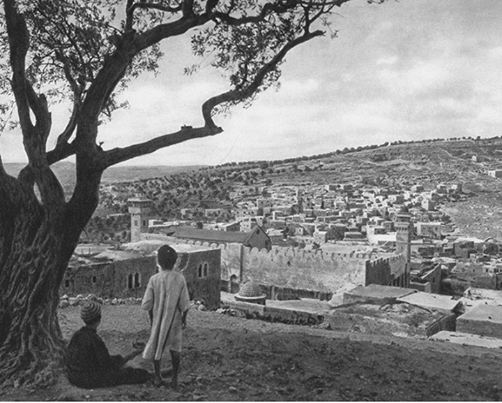

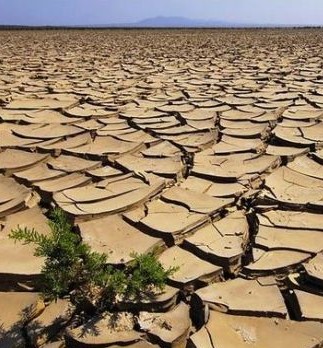

Ho cercato di costruire relazioni, dando alla cooperazione il significato di non perdere le tracce di una storia così profondamente radicata nell'ulivo e nella vite. Ho visto l'esercito israeliano tagliare ulivi millenari per cancellarla.

Ho provato a dire in tempi ormai remoti che il concetto di “due popoli, due stati” rappresentava una sconfitta culturale e che una delle componenti della tragedia era proprio l'affermarsi di stati et(n)ici. E che occorreva cambiare l'approccio, provando ad immaginare soluzioni che andassero oltre i paradigmi di un tempo che fatichiamo a metterci alle spalle...

Ciò che vedo in queste ore è esattamente l'opposto di quel che ho auspicato nel corso di una vita. Per questo rimango attonito, senza parole.

.jpg)

Mi viene un po' da sorridere al pensiero che in questo passaggio di tempo il mio impegno politico si traduce in attività formative e nella presentazione di libri. Non che questo mi dispiaccia, affatto. Semplicemente la mia vita è cambiata e non solo rispetto alla parentesi della scorsa legislatura ma perché è finito un ciclo nel quale abbiamo fatto diversa questa terra. ...

Ho invece preferito scegliere un profilo parallelo, quello di lavorare su tempi o modi che oggi appaiono estranei all'azione politica, nella convinzione che la sua crisi non sia quella che le nuove appartenenze post ideologiche tendono ad accreditare (il conflitto generazionale, la legalità, la meritocrazia...) bensì la difficoltà di modificare le nostre chiavi di lettura a fronte di un Novecento non ancora elaborato e di un presente che fatichiamo a decifrare...

di Michele Nardelli

(5 giugno 2014) Qualche giorno fa uno sceicco del Qatar, intervistato a proposito della compravendita dei voti per l'assegnazione dei mondiali del 2022 all'emirato, rispondeva mostrando il suo orologio d'oro ed affermando che anche quello era un regalo. Voleva dire che l'ingraziarsi il sostegno è cosa normale e che è sempre stato così.

Nell'ascoltare quell'intervista il sentimento che dominava i miei pensieri era lo stupore, mi chiedevo che idea potesse avere costui non dico verso l'uguaglianza degli esseri umani ma semplicemente verso lo stato di diritto.

Dopo la prima reazione, riflettendoci un attimo, ho dovuto amaramente riconoscere come la realtà corrisponde più al pensiero dello sceicco che non ai miei valori. In fondo, la cultura del favore o dello scambio (anche quello politico, che non è necessariamente reato) è profondamente radicata anche nelle nostre moderne democrazie, se solo pensiamo al potere delle grandi lobby economico finanziarie nell'indirizzare le scelte dei governi, il pensiero dell'opinione pubblica, la stessa società civile.

Non ho la sfera di cristallo, ma nei giorni scorsi a chi mi chiedeva un'opinione su quale avrebbe potuto essere l'esito del ballottaggio rispondevo mettendoli in guardia dalle sorprese. “Il voto al PD nelle elezioni europee (che si era trascinato quello delle amministrative) – dicevo – con la stessa velocità con cui è arrivato se ne andrà”. ...

Sono passati solo quindici giorni e l'esito dei ballottaggi ce ne ha dato una netta conferma, tanto nella scarsa affluenza alle urne, quanto nel rovesciamento del voto in città come Livorno, Perugia o Potenza che fino a due settimane fa attestavano il PD al doppio dei voti rispetto a chi avrebbe conteso il risultato finale nel ballottaggio e che sono andate al centrodestra. O per altro verso a Pavia dove il centrodestra era sicuro di vincere e invece il ballottaggio ha rovesciato l'esito della prima tornata.

.jpg)

(31 maggio 2014) Ha preso il via il Festival dell'economia. Il tema della nona edizione è di quelli cruciali: “Classi dirigenti, crescita e bene comune”. Un tema stimolante e di grande attualità, per una manifestazione che non smette di stupire per quante attese e attrazione di pubblico riesce a generare. E per una comunità che, a dispetto degli anni, continua a vivere il festival come un tratto di sé, della sua natura aperta, curiosa, coesa, che va ben oltre il “tutto esaurito” della ricettività alberghiera che ovviamente male non fa.

Viva il festival dell'economia, dunque. Eppure c'è qualcosa che non va. In questi nove anni le risposte che il festival ha dato sui grandi temi del nostro tempo sono sembrate piuttosto scontate, difficilmente hanno saputo scuotere il pensiero dominante, leggere con anticipo quel che sarebbe accaduto, indicare strade originali... come si dovrebbe richiedere ad un luogo di incontro e di pensiero.

Così il festival è diventato più una passerella prestigiosa di premi nobel, di protagonisti del pensiero economico, di personaggi che portano sulle loro spalle responsabilità politiche o di governo, di giornalisti... che un luogo di intuizione o di elaborazione.

Lo si evince anche dalla domanda, implicita nel titolo, che costringe la riflessione lungo uno scenario a mio avviso fuorviante: sono all'altezza le nostre classi dirigenti di rimettere in moto la crescita economica? Non è che per caso le nostre classi dirigenti (tanto della politica quanto della pubblica amministrazione) hanno costruito il loro sapere attorno a paradigmi che non reggono più?

... Eppure devo riconoscere a Matteo Renzi di aver saputo comprendere ed interpretare la paura, indicando una risposta diversa dal rancore. Se guardiamo all'esito delle elezioni nei paesi europei, nella colorazione simbolica così diversa da un paese all'altro, vediamo che si affermano proprio quelle proposte che hanno saputo interpretare in forme anche radicalmente diverse (Le Pen in Francia, Merkel in Germania, Tsipras in Grecia e Renzi in Italia...) questo sentimento che pervade l'Europa, la paura...

.jpg)

di Michele Nardelli

Domenica 25 maggio si vota per il rinnovo del Parlamento Europeo, un passaggio cruciale nel futuro dell'Europa politica.

Lo è a cominciare da quanti cittadini europei eserciteranno il loro diritto di voto. Nel 2009, negli allora 27 paesi dell'Unione Europea, votarono il 43% degli eventi diritto, una percentuale già piuttosto bassa che mostrava una disaffezione preoccupante. Se il 25 maggio 2014 il calo dovesse essere ancora maggiore, il grado di rappresentatività e di autorevolezza del Parlamento e delle istituzioni europee in generale potrebbe segnare un punto di crisi senza precedenti. E il progetto europeo subire un colpo mortale.

Lo è per il peso che i sondaggi assegnano ai partiti e movimenti antieuropei, già peraltro presenti anche nelle scorse elezioni. Se saranno rappresentativi del 30% del Parlamento Europeo come dicono le previsioni, i loro seggi andranno ad assommarsi a quelli di formazioni che a parole si dicono europeiste ma che in buona sostanza pensano ad un riequilibrio della sovranità a favore degli stati nazionali. E sarebbe comunque la paralisi del processo di costruzione dei un'Europa politica e federale.

di Ugo Morelli *

Caro Paul, ti ricordi? Era l’inizio degli anni sessanta del ventesimo secolo. Ti scrissi allora per invitarti a un dialogo tra ragazzini che, seppur nati in nazioni diverse e con lingue diverse, si ritrovavano a iniziare una nuova vita in una casa comune, la nascente Comunità Economica Europea.

Quel compito in classe alle medie inferiori invitava a parlare dell’Europa. Avevamo una carta geografica e i sei colori dei primi sei paesi erano in evidenza. Erano colori diversi e non capivamo bene cosa stesse accadendo. Ci sembrava comunque una bella cosa quella parola, comunità, che inventava una nuova prospettiva e ci invitava ad incontrarci.

di Michele Nardelli

(22 aprile 2014) Guardo i sondaggi che si susseguono come una sorta di polso quotidiano del paese. Hanno da tempo sostituito l'analisi dei processi economici, sociali e culturali, l'indagine sulla condizione delle classi sociali o del lavoro, dei processi di mobilità sociale così come dei rapporti fra le classi sociali. E di come tutto questo interagisca tanto con i territori nella loro diversità storica, culturale, geografica... quanto con i processi dell'interdipendenza nelle molteplici dimensioni europea, mediterranea, globale. I sondaggi spaziano sulle percezioni, gli umori, il sentire non solo nei confronti dei partiti e delle istituzioni... ti dicono quello che pensi, come consumi, come guardi al futuro.

D'altro canto, chi s'interroga più sul futuro? Chi si azzarda ad esprimere una visione del mondo? Quali pensieri si propongono come sistema di valori? Chi s'interroga sulle dinamiche dei poteri? Si sta nella propria solitudine e l'ambito spazio-temporale del nostro vivere sociale è un "qui ed ora" che misuriamo sulla quantità dei nostri consumi. Solo le religioni, vecchie e nuove, riescono ancora a comunicare con la condizione umana e il suo bisogno di spiritualità.

(13 aprile 2014) Con la presentazione delle liste dei candidati si apre anche formalmente la campagna elettorale per le elezioni del Parlamento Europeo. Ci si aspetterebbe che in un simile contesto si parlasse dell'Europa e delle grandi questioni che l'attraversano come il lavoro o le politiche energetiche, del vento di destra e xenofobo che la percorre dalla Francia all'Ungheria, delle spinte secessionistiche che accomunano la Spagna e l'Ucraina passando per il Regno Unito e l'Italia, del rapporto con la Turchia e il Mediterraneo...

.jpg)

(14 aprile 2014) Leggo e rileggo il testo per trovare traccia di un'impostazione territoriale che avevamo cercato di dare nella scorsa legislatura ad un Trentino alle prese con una crisi di natura strutturale e per ciò stesso richiedente un cambio di paradigma che avevamo individuato nell'identità economica delle nostre valli e nell'“animazione territoriale” come forma di pianificazione strategica fondata sulle Comunità.

Prendo atto che di tutto questo non c'è traccia nelle “Misure per lo sviluppo economico e il lavoro”, il “Patto” siglato sabato scorso dalla Provincia Autonoma di Trento con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. O, meglio, una traccia c'è ed è quella del Fondo strategico regionale per lo sviluppo locale, l'idea di una “finanza di territorio” che avevo proposto in una specifica mozione poi entrata nelle leggi finanziarie regionale e provinciale, la cui attuazione rappresenta uno dei pochi spunti di novità del documento.

di Federico Zappini

(9 marzo 2014) Da tempo mi ripropongo di scrivere dell'austerità. Negli ultimi mesi non c'è programma politico che non contenga - ancor più oggi in vista delle prossime elezioni europee - almeno uno slogan "CONTRO L'AUSTERITY". Mi rendo conto che si tratta di una parola scivolosa, e che dall'inizio della grande crisi del 2008 è stata associata a una serie di iniziative economiche a livello europeo e mondiale tutt'altro che popolari e ben volute, tra le quali le più tristemente famose quelle messe in campo in Grecia ad opera della Troika. Lacrime e sangue si diceva un tempo, ma forse questa espressione non è sufficiente per descrivere ciò che lascia dietro di sè la serie di tagli lineari previsti per sistemare i conti nelle casse greche, da tempo in profondo rosso. Basta leggere i dati riportati dal The Lancet rispetto alla situazione sanitaria del paese per rendersene conto.

.jpg)

Non voglio esprimere un pre-giudizio sulla compagine governativa di Matteo Renzi. Tante donne, tanti giovani, numerosi volti nuovi: nel marketing politico non c'è che dire, una mossa efficace. Li misureremo nel loro lavoro. E però qualche pensiero s'impone.

Primo. Il governo di Enrico Letta era “di scopo”, non un'alleanza politica di legislatura bensì un governo d'emergenza per varare provvedimenti a tutela del difficile passaggio economico e una nuova legge elettorale per poi tornare al voto. Solo così si poteva giustificare un'inedita convergenza che, alla faccia del bipolarismo, metteva insieme schieramenti tanto diversi. Quello che si è proposto Matteo Renzi è al contrario un governo di legislatura, un governo politico che renda compatibili strategie (e dunque contenuti) fra loro alternative...