«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»

Manifesto di Ventotene

Milano e noi. Urbanistica e pianificazione per una città più giusta.

di Federico Zappini

Le vicende dell’urbanistica milanese ci interrogano. Alle città e a chi le governa chiediamo giustizia sociale e cura delle fragilità o di affidarsi alla presunta capacità di autoregolazione del mercato? Il “modello Milano” è stato celebrato per la capacità di attrarre investimenti internazionali in nome della trasformazione in chiave moderna e cosmopolita della città. Quali sono però gli impatti negativi di un tale approccio sul tessuto sociale cittadino?

Lo scrittore Gianni Biondillo descrive così lo sbilanciamento tra potere pubblico e privato: “La città ha subito più che governato il cambiamento. Si è trasformata in una metropoli che vuole sedurre i nuovi ricchi e rendere sempre più agevole la vita di chi sta economicamente bene. Il problema, però, è che manca l’attenzione su tutto il resto.” Il cambiamento di Milano ha anteposto crescita e redditività a equità e inclusione. Sono raddoppiati prezzi per l’affitto e la vendita delle case, a redditi invariati. All’afflusso di nuova popolazione è corrisposta una forza centrifuga per migliaia di “vecchi” cittadin*.

L’architetta Federica Verona coglie un tema connesso: “il cuore pensante e amministrativo di Milano si è progressivamente sottratto dal compito più difficile ma necessario: restituire alla città un racconto comprensibile dei processi in atto. A mancare, di fatto, è stata l’occasione di creare, nella trasformazione della città, un grande progetto collettivo e democratico.” Trasformazioni urbane sottratte al dibattito pubblico e alla partecipazione cittadina generano un doppio problema. Si perdono competenze e conoscenze diffuse tra i cittadini e si indebolisce il senso di responsabilità per il bene comune di amministratori e professionisti. Un pericoloso corto circuito.

L’urbanistica e l’architettura – nate come strumenti di mediazione di interessi divergenti e loro conflitti – sono diventate discipline ancillari, perdendo la propria funzione di orientamento. La velocità invocata come valore nasconde la progressiva marginalizzazione della funzione pubblica e della sua riflessione strategica sui processi di trasformazione urbana. La “finanziarizzazione” dello spazio urbano ha determinato una visione della città come merce, dove il valore d’uso viene subordinato al valore di scambio. “Basta una spolverata di sociale” affermavano alcuni degli imputati.

Ne è consapevole Walter Tocci – già vicesindaco a Roma e appassionato del “fare città” – che auspica la redazione di un Manifesto ‘Per non morire di rendita’ […] “con chi ha sempre criticato lo sviluppo estrattivo di risorse, chi pratica quotidianamente la cura di parti di città, studiosi consapevoli degli impatti negativi dei processi attuali, enti preposti alla tutela dei beni comuni, tecnici e imprenditori che riflettono criticamente sul passato e cercano di voltare pagina.” Un cambio di prospettiva che impone di immaginare la città di domani con i filtri della sostenibilità ambientale, della coesione sociale, della convivenza e della cooperazione.

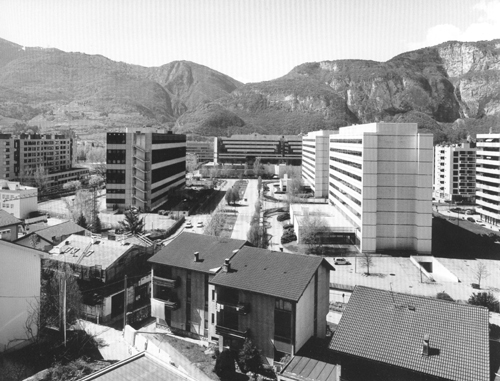

Cosa insegna quindi questa situazione alla città di Trento?

Che la parola “rigenerazione” rischia spesso di descrivere interventi di tipo quantitativo o cosmetico piuttosto che qualitativo, con una frammentazione progettuale che non garantisce di avere una visione d’insieme, equilibrata e coerente. Trento si trova infatti in una fase delicata della propria evoluzione urbana, sotto gli effetti di una recente, significativa, accelerazione. Esistono quindi alcuni temi urgenti che rappresentano un banco di prova per l’amministrazione in carica, alle prese nei prossimi mesi con la sfida della variante strategica al PRG.

Per il diritto all’abitare è necessario un Piano Casa ambizioso che stia al punto di contatto tra bisogni abitativi, giustizia sociale (oggi negata), gestione del patrimonio esistente e del territorio ancora non edificato. In questo ambito – se lo si vuole – esiste lo spazio per dar vita a un’originale interpretazione urbanistico/progettuale, che valorizzi le caratteristiche autonomistiche (lo racconta il recente studio di Euricse sulle cooperative di abitazione) e contribuisca anche al rilancio della filiera delle costruzioni e dell’energia, in chiave innovativa e sostenibile.

La pianificazione condivisa e integrata degli ambiti di completamento urbanistico dovrebbe viaggiare in parallelo. Aree strategiche della città – Trento sud e area San Vincenzo, il quartiere circostante il nuovo Ospedale Provinciale, la destra Adige e il collegamento con gli spazi attorno allo Stadio Briamasco, Trento Nord con le zone inquinate e i quartieri lungo via Maccani, l’area Ex Atesina e lo spazio recuperabile dall’interramento della ferrovia storica – vanno inserite in una visione complessiva che ne valorizzi specificità e sinergie, intendendo Trento e i territori che la circondano come ambito “metromontano” viste la geografia e dinamiche economiche e sociali su scala provinciale.

In quest’ottica mobilità e cura della prossimità rappresentano un terzo asse di intervento. Riorganizzare la mobilità cittadina per ridurne l’impatto di inquinamento e congestione dello spazio pubblico prevede la piena operatività del PUMS – compreso delle linee tranviarie a nord e a sud e di una migliore sinergia con politiche di area vasta, oggi o in ritardo o assenti – e la riorganizzazione dei contesti di prossimità, grazie a un ripensamento complessivo dell’organizzazione urbana (nei tempi e nei modi), favorendo la mixité funzionale (abitativa ma anche produttiva) che ottimizzi la necessità di spostamenti per raggiungere luoghi di lavoro, servizi primari e spazi di comunità.

Se si alza lo sguardo, il Monte Bondone è un caso particolare che merita specifica attenzione. Non si deve discutere solo della nuova funivia, ma dello sviluppo di una relazione organica tra città e montagna – dell’umano dentro e con il naturale, da vivere e non colonizzare – con un orizzonte a 50-100 anni, con la possibilità di aprire a sguardi altri attraverso un concorso per l’ideazione di un masterplan per l’intera area montana e i suoi diversi versanti, aperto a professionisti con diverse competenze, così come si sperimentò – in tempi e con obiettivi diversi – con il progetto Eni sui monti del Cadore, sotto la guida dell’architetto Edoardo Gellner.

Infine, sarà obbligatorio dotarsi di strumenti per rendere comprensibili e partecipati i processi pianificatori. E’ quasi pronto il nuovo Urban Center che dovrà essere luogo permeabile – tra il dentro e il fuori dell’amministrazione, tra l’alto e il basso – per dar vita a una comunità, di professionisti e non, attivabile per pensare insieme la città. La partecipazione potrà essere in questo modo un processo continuo di conoscenza e co-progettazione, in nome del comune obiettivo di un progetto collettivo e democratico per la trasformazione della città.

Magari non diventerà mai un modello ma di sicuro renderà la città un luogo più giusto da abitare.

Non è poco se ci pensate.

(da https://pontidivista.wordpress.com/)

0 commenti all'articolo - torna indietro

- Affari & Politica

- Agricoltura e alimentazione

- Alto Garda e Ledro

- Ambiente e biodiversità

- Balcani

- Biblioteca

- Cittadinanza Euromediterranea

- Coalizione

- Collettivo di scrittura

- Consiglio provinciale 2008-2013

- Cultura

- Darsi il tempo

- Democrazia e partecipazione

- Disegni di legge

- Economia

- Editoriali

- Europa e Mediterraneo

- Fiemme e Fassa

- Formazione

- Giudicarie e Rendena

- Gruppo PD del Trentino

- Il monito della ninfea

- Inchiesta sulla pace

- Interrogazioni

- Interventi

- Inverno liquido

- Lavoro e politiche sociali

- Lettere

- Libri

- Migrazioni

- Mondo

- Nel Limite

- Ordini del giorno

- Pace e diritti umani

- Palestina

- Partito Democratico

- Persone

- Primiero e Vanoi

- Regione

- Regioni

- Regioni europee

- Ricerca politica

- Rotaliana e Val di Cembra

- Scuola ed educazione permanente

- Sicurezza

- Slow Food

- Storia

- Südtirol - Alto Adige

- territoriali#europei

- Territorio trentino

- Trento

- Turismo responsabile

- Vallagarina

- Valle dei Laghi

- Valli di Non e di Sole

- Valsugana

- Viaggi