«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»<br/> Manifesto di Ventotene

- Affari & Politica

- Agricoltura e alimentazione

- Alto Garda e Ledro

- Ambiente e biodiversità

- Balcani

- Biblioteca

- Cittadinanza Euromediterranea

- Coalizione

- Collettivo di scrittura

- Consiglio provinciale 2008-2013

- Cultura

- Darsi il tempo

- Democrazia e partecipazione

- Disegni di legge

- Economia

- Editoriali

- Europa e Mediterraneo

- Fiemme e Fassa

- Formazione

- Giudicarie e Rendena

- Gruppo PD del Trentino

- Il monito della ninfea

- Inchiesta sulla pace

- Interrogazioni

- Interventi

- Inverno liquido

- Lavoro e politiche sociali

- Lettere

- Libri

- Migrazioni

- Mondo

- Nel Limite

- Ordini del giorno

- Pace e diritti umani

- Palestina

- Partito Democratico

- Persone

- Primiero e Vanoi

- Regione

- Regioni

- Regioni europee

- Ricerca politica

- Rotaliana e Val di Cembra

- Scuola ed educazione permanente

- Sicurezza

- Slow Food

- Storia

- Südtirol - Alto Adige

- territoriali#europei

- Territorio trentino

- Trento

- Turismo responsabile

- Vallagarina

- Valle dei Laghi

- Valli di Non e di Sole

- Valsugana

- Viaggi

Collettivo di scrittura

Care e cari,

in questi tre anni seguiti all'uscita di “Inverno liquido” abbiamo cercato di ottemperare all'impegno di far nascere e dare continuità ad un lavoro di elaborazione e di scrittura collettiva attorno all'impatto delle crisi sugli ecosistemi.

Uno scenario piuttosto ampio di temi che richiedeva necessariamente il concorso di conoscenze, pensieri, esperienze e buone pratiche che abbiamo cercato di perseguire con un Collettivo di scrittura che ha visto l'adesione di persone che vivono, operano e riflettono in situazioni fra loro molto diverse, quand'anche accomunate dall'incombere di una policrisi forse senza precedenti.

Le persone che, condividendo questa proposta, hanno partecipato alle varie occasioni di incontro – in presenza o da remoto – sono state grosso modo una trentina. Molte di più quelle che si sono attivate per la promozione di “Inverno liquido” in occasione delle 136 presentazioni realizzate, ma questo era da mettere in conto.

Report sul terzo incontro (in presenza) del Collettivo di scrittura

Matese, 25 - 28 settembre 2025

Il terzo incontro del Collettivo di scrittura nato a partire dalla pubblicazione di “Inverno liquido” si è svolto a fine settembre a Pietraroja (Benevento) e ha visto la partecipazione di Mauro Arnone, Giuliano Beltrami, Micaela Bertoldi, Antonio Cherchi, Maurizio Dematteis, Guido Lavorgna, Alessandro Mengoli, Nino Pascale, Rita Salvatore, Luca Serenthà e chi scrive.

Siamo nel Matese, una delle aree interne del Mezzogiorno che sarà oggetto di indagine nella pubblicazione della Collana di Derive Approdi dedicata all'impatto delle crisi sugli ecosistemi, relativa alla rinascita delle terre alte attraverso il patto politico fra chi sceglie di restare, chi arrivando trova buone ragioni per immaginarvi il proprio futuro e chi sceglie di ritornare dopo una vita realizzata altrove portandosi appresso un bagaglio di esperienze da mettere in gioco.

Sarà il motivo principale che attraverserà questi quattro giorni di immersione in territori spesso segnati dall'abbandono, niente affatto poveri, semmai impoveriti a cominciare da una malintesa idea di modernità e di sviluppo, dalla mancanza di istituzioni di autogoverno e da modelli di sviluppo importati e che avevano e continuano ad avere ben poco a che fare con la ricchezza culturale e materiale di queste terre.

«Non ci si salva da soli. Occorre incrociare gli

sguardi, condividere le conoscenze, tessere le

trame di alleanze ampie e plurali, dando vita

a sempre più strutturate comunità di pensiero

e azione. Per essere interpreti di un cambio di

paradigma non più rimandabile. Per pensare

insieme il mondo a venire. Questo libro va

inteso come un numero zero, il primo passo

di un collettivo di scrittura attorno ai nodi del

passaggio epocale che stiamo attraversando».

Nel gennaio 2023 è uscito il libro di Maurizio Dematteis e Michele Nardelli “Inverno liquido. La crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa” (Derive & Approdi, Roma, 300 pagine, 20 euro), lavoro arricchito dalla prefazione di Aldo Bonomi, editorialista del “Sole 24 ore”, e dalla postfazione di Vanda Bonardo, presidente di Cipra Italia e responsabile della Carovana dei ghiacciai di Legambiente.

Care e cari,

come sapete nell'ambito del Collettivo di scrittura nato attorno al libro “Inverno liquido” da qualche tempo sto lavorando insieme ad alcuni di voi ad una nuova pubblicazione che ha come oggetto le “Nuove geografie ecosistemiche”.

Abbiamo fatto un paio di incontri da remoto, ne abbiamo discusso lo scorso anno nell'incontro in presenza del Collettivo a Puy de Champanesio, abbiamo realizzato un anno fa l'incontro a Dosoledo (BL) sulla “Regione che non c'è” ovvero sulla Regione Dolomiti per descrivere come il tema possa avere implicazioni territoriali molto significative, nel mese di aprile ho avuto il piacere di esporre il tema nell'ambito della Scuola di formazione politica Danilo Dolci di Roma, sempre in aprile abbiamo promosso con Slow Food del Trentino Alto Adige/Südtirol al Muse di Trento la presentazione del libro di Franco Farinelli “Il paesaggio che ci riguarda” dove ho potuto dialogare con l'autore proprio attorno ai temi delle nuove geografie. Grazie a Massimo De Marchi, il 30 giugno scorso abbiamo realizzato la visita al Museo di Geografia dell'Università di Padova e sempre Massimo ci ha fornito i materiali dell'ultimo congresso di geografia tenutosi recentemente a Torino nonché l'interessante catalogo della collana dedicata alle geografie della casa editrice Franco Angeli (vedi in fondo alla pagina il link di accesso).

Dal 25 al 28 settembre il Collettivo di scrittura s'incontra nel Parco Regionale del Matese

Si tratta del terzo incontro in presenza del Collettivo di scrittura nato attorno al libro “Inverno liquido”. Dopo Marettimo (Isole Egadi) e Borgata Ciampanesio (Valle Varaita), il nuovo incontro di svolgerà a Pietraroja (e a Castelpagano).

Come potete comprendere i luoghi di incontro del Collettivo vogliamo che siano fuori rotta, interessanti e improbabili. Volendo tracciare così, anche in questo modo, una geografia ecosistemica rispetto ad un mondo di confini (nati per escludere e, comunque, sempre mutevoli), di centri e di periferie (in un globo ogni luogo è al centro e pertanto nessuno lo è), di aree povere e ricche (che di loro non esistono), dove qualcuno vuole essere prima (in sottrazione con l'altro).

di Thomas Benedikter *

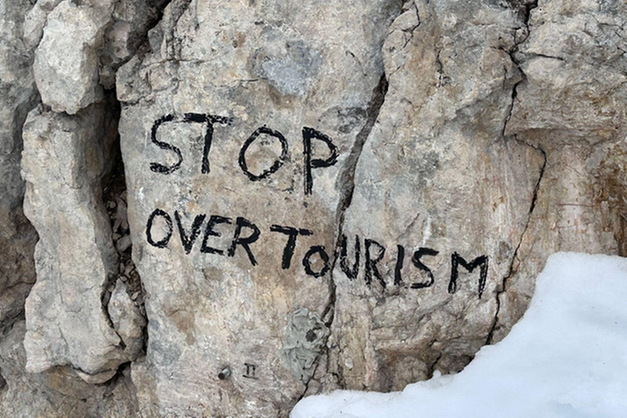

In Alto Adige/Südtirol il supersfruttamento turistico si è fatto largo già da tanti anni. Oggi le cifre marcano questo territorio come una destinazione turistica per eccellenza in Europa ma questa industria, pur avendo già superato i limiti di sostenibilità ecologica e sociale, non smette di crescere.

Ne cito alcune per inquadrare il fenomeno: nel 2024 la regione ha registrato l’arrivo di 8,7 milioni di turisti e 37,1 milioni di pernottamenti turistici, scontando quelli nelle seconde case. Nonostante un limite massimo applicato alla costruzione di nuove strutture ricettive – freno legislativo del 2022 che non ha funzionato – il numero di letti prenotabili nel febbraio 2025 ha superato 260mila unità, quindi un letto turistico per ogni due residenti.

L’intensità turistica (pernottamenti per 1.000 abitanti) è quella più alta di tutte le Alpi orientali; la sua densità ricettiva (letti per chilometro quadrato) si trova sopra la media alpina. Tra le aree turistiche più assediate in tutta la penisola, nel 2024 ha raggiunto il terzo posto nella graduatoria delle regioni Nuts-II dell’Unione europea (intensità turistica). Il Comune di Castelrotto, settemila abitanti, nel 2024 ha registrato 1,8 milioni di pernottamenti, cioè quasi tre volte i residenti. Un ultimo dato significativo: l’Alto Adige/Südtirol ogni anno ospita un numero di turisti pari al 60-61% di quello annualmente registrato nell’intera Svizzera, destinazione turistica di fama mondiale e un Paese di nove milioni di abitanti.

di Giorgio Cavallo *

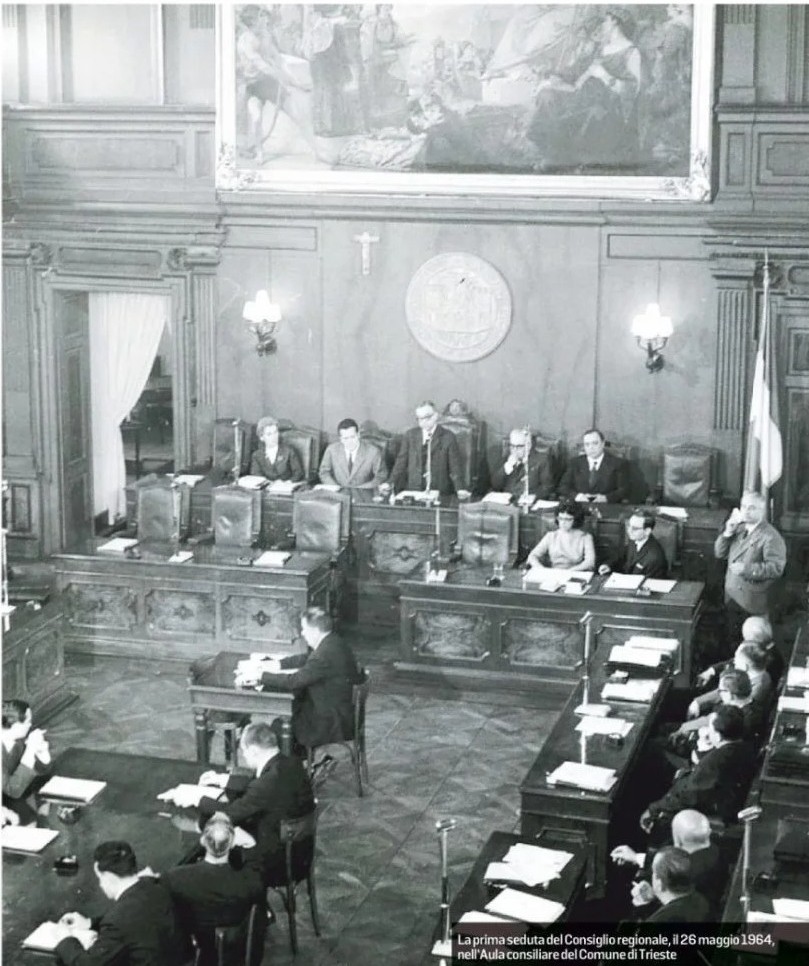

È’ iniziato il percorso di discesa per le modifiche costituzionali allo Statuto di autonomia del Friuli-Venezia Giulia. Mancano due passaggi parlamentari che non sembrano avere ostacoli se permane la stabilità politica attuale.

Per la verità il nodo della identificazione delle “aree vaste” elettive, nelle loro dimensioni (vecchie Province?), accanto a quello delle competenze e della legge elettorale non sarà un passaggio semplice nella sua evidente connessione con la fine incerta dell’era Fedriga. Quello che era stato pensato come una furbata decisiva per la stabilizzazione di un quadro politico indiscutibile può risolversi proprio nel suo inverso.

Pur con fatica, si cominciano ad intravvedere dei segnali che invitano a riflettere non solo sulla riorganizzazione degli enti locali ma proprio sull’adeguatezza della struttura regionale nell’affrontare le varie tempeste che l’attualità ci propone. Dalla geo politica alla stagnazione economica per arrivare alla crisi ambientale ed al crollo demografico. In termini di consenso, per un po’ continueranno a dominare le paure verso le immigrazioni ed i vari crimini, ma le carte possono rimescolarsi. Ed allora la domanda “a cosa serve la regione autonoma” potrà anche essere dilaniante.

.jpg)